Dombibliothek Freising

| Zur Geschichte der Bibliothek | A.D. | Aus dem Buchbestand |

|

VI/VII. Jhdt |

9 Handschriften aus Oberitalien (insbes. Verona und Bobbio) wurden in der Dombibliothek FS überliefert, darunter auch das nachstehend beschriebene sog. KorbiniansEvangeliar. (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.77 + Bischoff, Südostdeutsche Schreibschulen, 2 1960, I, 130ff.) |

|

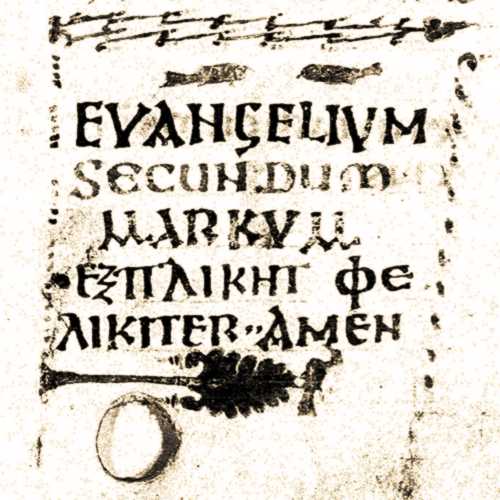

vor 700 | Sog. Evangeliar des hl. Korbinian (clm 6224): Vetus Latina, in Oberitalien im 7. Jhdt geschrieben (Unziale) und viell. von Korbinian von einer seiner beiden Romreisen nach Freising mitgebracht. Jedenfalls "alter Besitz der Dombibliothek" - mit spätottonischem Einband. Als Schreiber bezeichnet sich im Kolophon (f. 202v) ein sonst nicht bekannter Valerianus. (Brunhölzl, Freisinger...., 1961, S.23ff.) |

| VIII. Jhdt |

Bisher sind etwa 160 Handschriften bekannt, die im 8. Jhdt in Freising standen: vornehmlich Beda, Alkuin und Hrabanus. (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.78 + Bischoff, Südostdt..., 2 1960, I, 58-151 + II, 211-225) |

|

| vor 800 |

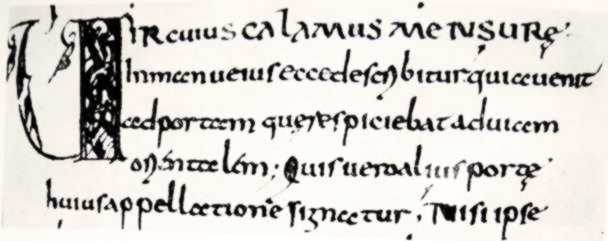

Noch vor 800 sind im Freisinger Skriptorium mind. zwei Schreiber identifizierbar, einer bayerischer und der andere wohl angelsächsischer Herkunft. (Bischoff, Südostdt..., 2 1960, I, S.60ff. + T.II)

Noch vor 800 sind im Freisinger Skriptorium mind. zwei Schreiber identifizierbar, einer bayerischer und der andere wohl angelsächsischer Herkunft. (Bischoff, Südostdt..., 2 1960, I, S.60ff. + T.II)

|

|

"Wahrscheinlich hat schon Er(i)mbert [Bruder Korbinians, 1. Abt von WS und späterer Bischof von FS] mit dem Aufbau einer Bibliothek begonnen und eine Schreibschule eingerichtet." "Wahrscheinlich hat schon Er(i)mbert [Bruder Korbinians, 1. Abt von WS und späterer Bischof von FS] mit dem Aufbau einer Bibliothek begonnen und eine Schreibschule eingerichtet."(Brunhölzl, Freisinger...., 1961, S.15+27f.) |

~740 |

Erste Produkte der Freisinger Schreibschule sind allerdings erst seit Bischof Arbeos Regierungsantritt (764) belegt: (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.78) u.a. das möglicherweise älteste deutsch(sprachig)e Buch, der 'Codex Abrogans' (älteste erhaltene Überlieferung dieses Wörterbuchs in der Stiftsbibliothek St. Gallen: s. links). |

| Nach Arbeos Regierungszeit (764-783) hat die Dombibliothek den 'Bestand einer anderen, älteren Bibliothek in sich aufgenommen' - möglicherweise den 'Rest der alten ... Bibliothek von Weihenstephan.'. - Welche Codd. ursprünglich wohin gehörten, 'ist im einzelnen schwer zu entscheiden'... (Brunhölzl, a.a.O., S.57f.) | 800 (?) |

|

'Unterschrift' des Freisinger Priesters Sigihard: Uualdo episcopus istud evangelium fieri iussit. Ego Sigihardus indignus presbyter scripsi. (Bischof Waldo hat dieses Evang. in Auftrag gegeben. Ich, unwürdiger Priester Sigihard, hab's geschrieben.) |

~900 |

Bischof Waldo ließ zwischen 902 und 905 die althochdt. Evangelienharmonie Otfrieds von Weißenburg, die erste deutsprachige Endreimdichtung, durch den Priester Sigihard abschreiben, (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.79), der sie zugleich in sein heimisches Bayrisch "übersetzt" hat - was diese Hs. zu einer wichtigen Quelle unserer Kenntnis der bayrischen Mundart in spätalthochdt. Zeit macht. (de Boor, Gesch.d.dt.Lit I, 6 1979, 75) |

.jpg)

|

2.H. X.Jh |

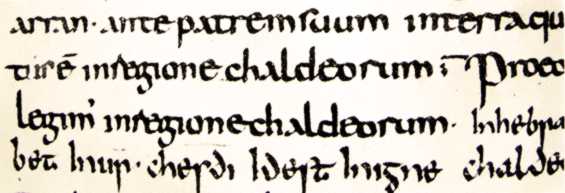

Unter Bischof Abraham wurde in FS eine Hs. (clm 6.426, links) geschrieben, die die frühesten (erhaltenen) altslawischen Texte enthält - ein Zeugnis der damals von Freising aus betriebenen Slawenmission.

(de Boor, Gesch.d.dt.Lit I, 6 1979, 75) |

|

~1150 |

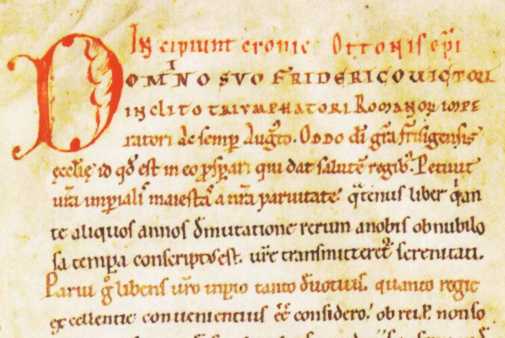

Die in FS entstandene Weltchronik Bischof Ottos belegt auf Grund der Vielzahl benutzter Bücher die damalige Breite des Bibliotheksangebots - bis hin zum damals wiederentdeckten Aristoteles.

|

| XV. Jhdt |

Sigrid Krämer (Handschriftenerbe, I, 1989, 261f.) hat etwa 660 mittelalterliche Hss. namhaft gemacht, die einmal in der FS. Dombibliothek gestanden haben. (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.78) |

|

|

"Der Standort der Kapitelbibliothek vor 1448 ist uns unbekannt." Um diese Zeit herum muss im Anschluss an den Kreuzgang das Kapitelhaus entstanden sein, das im Obergeschoss einen Bibliothekssaal erhielt. (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.80) |

(vor) 1448 |

|

|

2.H. XV.Jh |

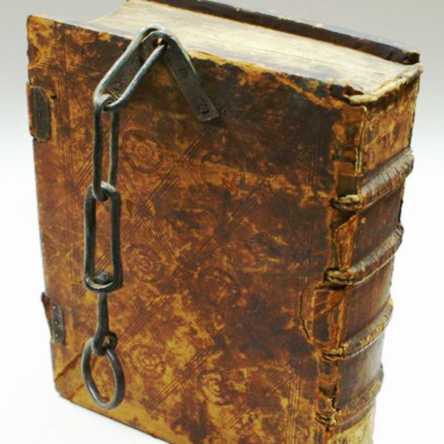

Ein enormes Bibliotheks(angebots)wachstum im 15. Jhdt manifestiert sich in der Zahl der Ketten-Lieferungen an die "liberei" (1457: 148 Ketten u. 1466: 100 Ketten!) - zwecks "Anschluss" der Codices an die Lesepulte. (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.80) (Seit Erfindung des Buchdrucks indes wuchs der Bibliotheksbestand so rapid, dass das Ketten"instrument" diesem Fortschritt nicht mehr gewachsen war...) |

|

1478 |

Dr. Johannes Heller, Magister und Chorherr des Andreas-Stiftes auf dem Domberg, schenkte der Dombibliothek seine in Padua, Bologna und Wien erworbenen Bücher. Grabstein im Domkreuzgang: Hic utriusque iuris doctor / Magister Johannes Heller canonicus ecclesie Frisingensis ossa sua / sepeliri delegit ... + 6. März 1478 (vgl. 7. SammelBl. Hist.Ver.FS, 1906, S.78f.) |

|

Besuch des Humanisten Beatus Rhenanus, der (u.a.) in der o.a. Otfrid-Hs. liest.(Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.79) | 1530 |

|

|

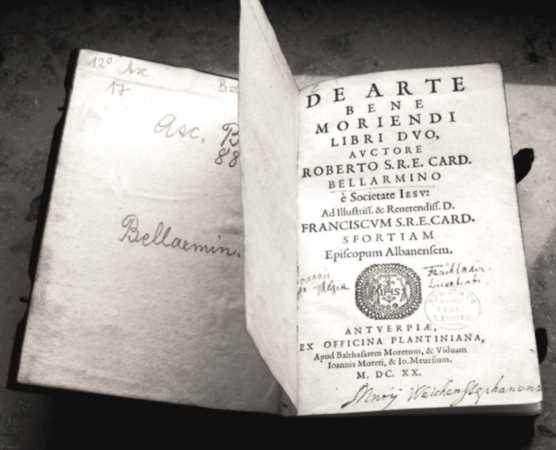

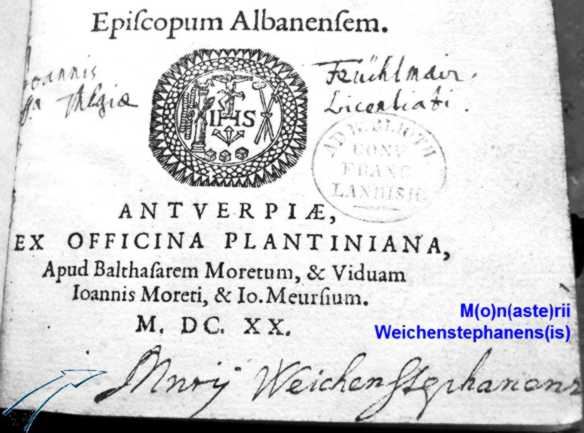

1620 |

(Kard.) Bellarmins 'De Arte bene moriendi', Antwerpen 1620, (Kard.) Bellarmins 'De Arte bene moriendi', Antwerpen 1620, gehörte dem Lizentiaten Ioannis Feuchlmair (= Feuchtmair o. Feichtmayr?) und befand sich zeitweilig im Besitz der Benediktinerabtei Weihenstephan - heute Dombibl. FS. |

|

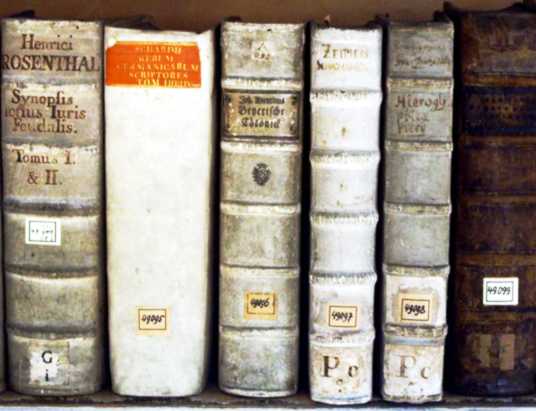

1687 |  Als Domdekan ließ (der spätere Bischof) Franz Eckher i.J. 1687 für einen neuen Katalog erstellen. Die zugehörigen Signaturschilder kleben noch heute auf den Einbänden des Altbestands. Als Exlibris tragen die Bände das Kapitelswappen, die Madonna. (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.80f.) Als Domdekan ließ (der spätere Bischof) Franz Eckher i.J. 1687 für einen neuen Katalog erstellen. Die zugehörigen Signaturschilder kleben noch heute auf den Einbänden des Altbestands. Als Exlibris tragen die Bände das Kapitelswappen, die Madonna. (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.80f.)

|

|

1696 | Neben der Bibliothek des Domkapitels (Kathedralbibl.) gab es mindestens seit der Zeit Bischof Philipps (1498-1541) eine Hofbibliothek, die unmittelbar den Bischöfen diente und auch deren Buchnachlass, sofern nicht von Erben beansprucht, aufnahm. Bischof Eckher ließ diese Bibliothek 1696 neu ordnen und mit (s)einem Wappen-Exlibris versehen. (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.81) |

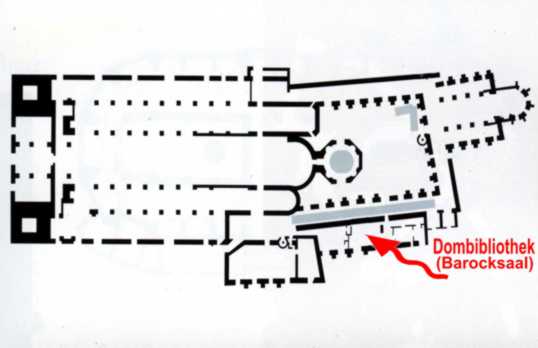

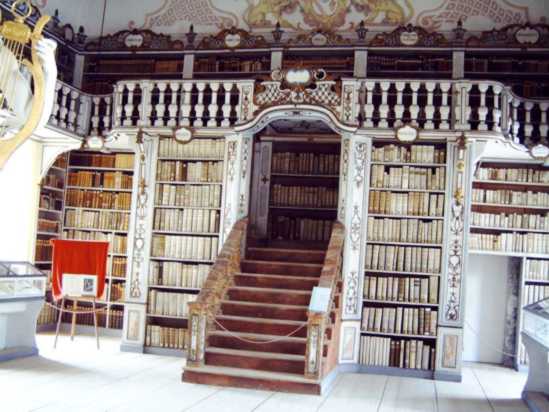

| Der Bibliothekssaal im Kapitelhaus (von etwa 1448) wurde 1732 neu gestaltet (insbes. durch Einbau des Galeriegeschosses) und ist die "Keimzelle" der heutigen Dombibliothek: vulgo Barocksaal. Fürstbischof und Domkapitel beschlossen, Hof- und Kapitelsbibliothek zusammenzuführen - zur ersten öffentlichen ('publiquen') Bibliothek in Bayern. "Der einzige festliche Bibliothekssaal eines Bistums im ganzen Heiligen Römischen Reich" wurde geschaffen vom Freisinger Hofbaumeister Joh. Lorenz Hirschstötter, beraten vom Münchner Hofbaumeister Franc,ois de Cuvilliés. (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.81) | 1732 |

|

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Am 27. Nov. 1802 übernahm der Kurfürst von Bayern das Fürstbistum Freising mit allen Pertinenzen und löste das Domkapitel auf. Damit war auch die vereinte Hof- und Kapitels-bibliothek staatlich-bayerisch geworden." (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.81) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |

27.11. 1802 | Noch im gleichen November kam Johann Christoph von Aretin, "der führende Kopf der Münchner Hofbibliothek", und ließ alle wertvollen Drucke einpacken und nach München abtransportieren: "Es war die erste Bibliothek, die als Folge des Reichsdeputationshauptschlusses von Aretin übernommen wurde." (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.81) Am 17. Juni 1803 kam Aretin nochmals nach FS: Briefe über meine literarische Geschäftsreise (ed. Bachmann, 1971) |

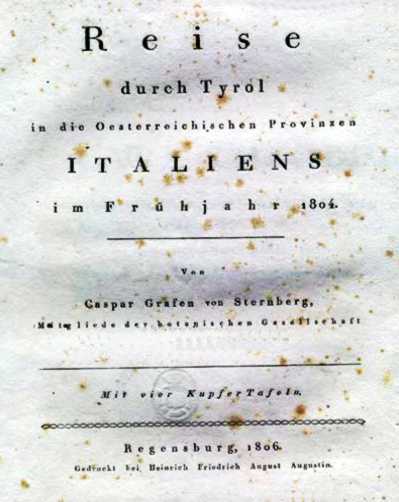

| Im Frühjahr 1804 besuchte der ehem. Freisinger Domkapitular Caspar Graf von Sternberg nochmals FS und "registrierte traurig die Abführung der Bibliothek, deren Hauptschätze er nennt." (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.82 - vgl. Sternberg, Reise durch Tirol..., 1806, S. 4) | 1804 |

|

| Im geschlossenen Barocksaal wurden 1810 auch Restbestände aus Weihenstephan, dem Freisinger Neustift u.a. deponiert. (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.82) | 1810 | |

| Das neu gegründete ERZbistum München und Freising brauchte ein Priester- bzw. Klerikalseminar und dieses eine Bibliothek, der die Reste der Dombibliothek nach neuerlicher Überprüfung und Ablieferung übergeben wurden. ('Höherwertiges' ging in die Münchner Staatsbibliothek...) (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.83f.) | 1823 ~26 |

|

| In die Klerikal=Dombibliothek integriert wurde die 1829 in München gegründete Dioezesanbibliothek. (Benker, Bibliotheken, 2007~2009, S.84) | 1857 | |

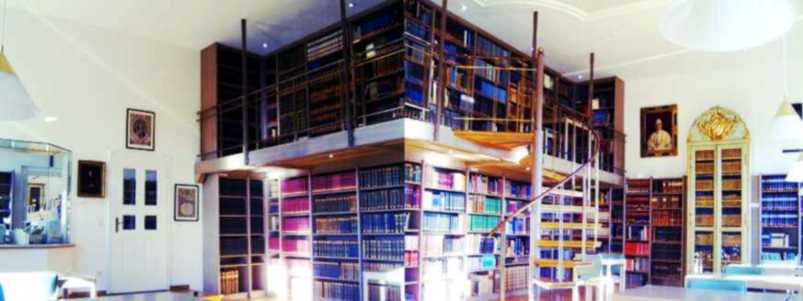

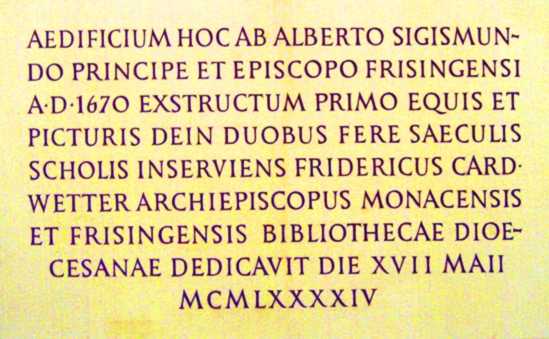

| "1974 wurden am Domberg bei der Umgestaltung des ehemaligen Knabenseminars zum Diözesanmuseum größere Räume verfügbar. Ein schöner Lesesaal entstand unter Verwendung von Rokokoregalen der Klosterbibliothek Neustift, Verwaltung und die jüngere Literatur wurden dorthin verbracht. ... 1994 wurde dieses inzwischen vollständig umgebaute Haus der Dombibliothek als neuer Hauptsitz übergeben". (Fabian-Handbuch, 2010) | 1994 |

|

| .... |

Zurück zum Inhalt Abk.: FS = Freising, TU = Techn. Univ. (München), WS = Weihenstephan

Zurück zum Inhalt Abk.: FS = Freising, TU = Techn. Univ. (München), WS = Weihenstephan